從「接吻病」到免疫風暴 恐現單核球增多症、嗜血症 關鍵在避免「EB病毒再活化」

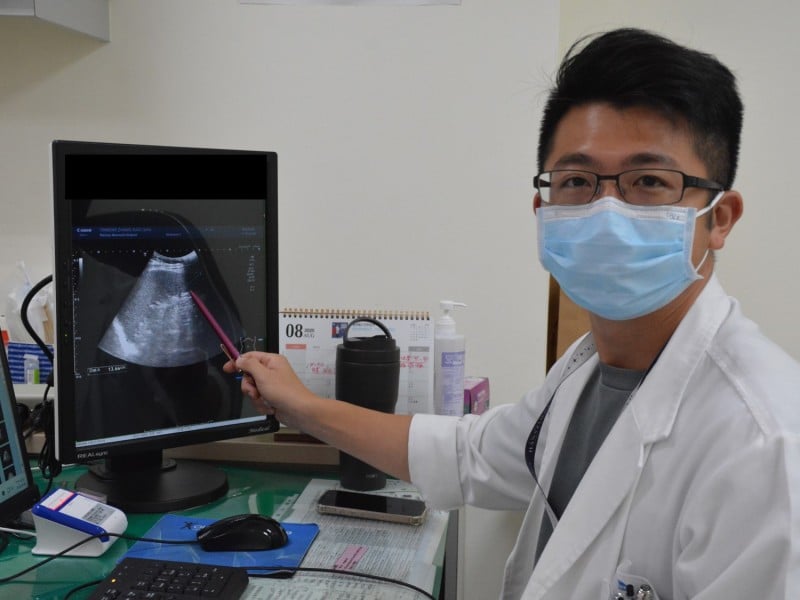

張小姐因長新冠造成EB病毒活化,超音波檢查發現有脾臟腫大情形。

農曆七夕即將到來,在這浪漫的日子,不得不讓人想到有一種疾病叫「接吻病」。台東馬偕感染科許瀚仁醫師表示:EB病毒感染(Epstein-Barr virus infection)又稱作「接吻病」,因它主要傳播途徑是唾液,全世界超過九成的人都曾感染過它,但大都沒有大礙;所以浪漫情人節與情人有親蜜接觸並無需顧慮,只是提醒大家平日儘量避免共用牙刷及餐具,提高個人免疫力才是預防之道。許醫師提到: 九成人體內藏著 EB 病毒,這病毒平時隱藏在人體免疫細胞,一旦免疫力下降,EB 病毒「再活化」,有可能出現傳染性單核球增多症或較嚴重罕見的嗜血症候群,不可不慎!提醒民眾,一旦有不明原因發燒及持續性的疲倦,應儘早就醫進一步檢查。

台東馬偕感染科許瀚仁醫師去年來台東之後,發現了幾起第四型人類皰疹(EB)病毒引發的併發症個案。今年年初有一位28歲張小姐來就診,三個月前剛確診過新冠肺炎後,斷斷續續出現發燒症狀,且合併頭痛及疲倦乏力。經觸診後,發現張小姐脖子上有一顆較為腫大的淋巴結。收住院後腹部超音波顯示張小姐有脾腫大的現象,抽血報告顯示EB病毒呈現陽性合併再復發。因此我們給予張小姐低劑量類固醇以抑制發炎反應,一週後改善出院。許醫師說明這長期隱身在體內的EB病毒,它屬於人類疱疹病毒的一種,又稱為「人類疱疹病毒第四型」,與一般熟悉的口腔疱疹及皮蛇疱疹都是同一家族。它是一種非常普遍的病毒,多數人在幼兒或青少年時期就會被感染。特別是在亞洲地區,絕大多數人在兒童時期就已經感染,且通常沒有任何明顯症狀。EB病毒最棘手的地方在於,一旦感染,它會終生潛伏在你的體內,成為你身體的一部分。在免疫力正常的情況下,病毒會保持「沉默」狀態;但當你的免疫力下降時,病毒就可能再次活躍。

青少年或成年期感染可能引發傳染性單核球增多症,出現頸部淋巴結腫大。

EB病毒的主要傳播途徑是唾液。除了親吻之外,共用杯子、餐具或牙刷,甚至是幼兒間共用玩具,都可能傳播病毒。青少年或成年期感染,這個時期感染EB病毒,大約有半數的人會出現明顯的「傳染性單核球增多症」,症狀包括:發燒、嚴重喉嚨痛(可能伴隨扁桃腺化膿)、頸部淋巴結腫大(常會摸到頸部有腫塊)、全身疲勞(強烈的疲勞感可能持續數週甚至數月);另外其他症狀可能出現肝臟或脾臟腫大、皮疹。越來越多研究顯示,EB病毒與鼻咽癌及淋巴瘤(台灣約有44%的何杰金氏淋巴瘤患者也會檢測出EB病毒陽性,近期也有研究顯示長新冠可能與EB病毒的再活化關係密切。

感染EB病毒也沒有特效藥。治療主要以症狀緩解為主,包括充足的休息、補充水分、以及使用止痛退燒藥來緩解不適。較為嚴重的症狀則須以低劑量類固醇去抑制發炎反應。如果您出現持續性的疲勞、發燒或淋巴結腫大,建議及早就醫,讓醫師進行診斷。